前回は『論語』の読解を通じて、雅楽を世俗道徳で価値付けた孔子の音楽思想を紹介した。また祭政一致の時代に神聖視された楽人たちや、孔子が「継承」の名の下に行った雅楽の構造改革についても述べた。

今回は孔子以後に展開された諸子百家の音楽言説から話を始めたい。

4.諸子百家楽論

戦国時代(前453年 – 前221年)において、墨家は儒家に並ぶ勢力を誇っていた。

墨子(前470年頃 – 前390年頃)は当初儒家に学んだが、やがて儒家のことを「差別愛」と批判し、兼愛・非攻の思想体系を打ち立てた。彼が書いたとされる『墨子』は、実際は墨子自身よりも墨家一門に帰すべき部分が多いらしい。ともかく『墨子』には非楽篇があり、音楽(特に宮廷舞楽)の価値を否定している。

音楽は、天下の利を興すにおいて益なく、かえって天下の害をなすものとされる。彼[墨子]によれば、およそ人民に三患があり、飢者が食を得ないこと、寒者が衣を得ないこと、労者がいこうことを得ないことが、人民の大患であるが、音楽は一もこれを救うに足らず、かつ音楽は奢侈を助長し、上下ともに怠惰に導き、生産力を害すること甚だしいものがあるという。

小島祐馬『中国思想史』KKベストセラーズ、2017年、p.103

墨家は「下から」の視点、勤労主義を基調としており、「上から」の階級秩序を前提する儒家の音楽思想とは強く対立する。

性悪説で知られる儒家の荀子(前313年頃 – 前238年頃)は、今度は墨家を批判しながら楽論を展開した。文献学によると、『荀子』の楽論篇は現存する儒家楽論の中で最古のものである。さらにこれさえ荀子自身の作ではなく後世加筆の疑いがある。

それはさておき、『荀子』楽論は「楽は楽なり」で始まる。「楽」の字義に立ち返り、音楽を耳の欲以上のもの、楽しむこと全般と関連付けた。「人は楽しまずにはいられず、楽しめば必ず歌声として出るのであり、動きとなって表れる」のだから、墨子の音楽排斥は不当だと述べる。

ただし、『荀子』は快楽に傾きがちな俗楽を否定する。むしろ音楽の「人に入るや深く、其の人を化するや速なり」で「風を移し俗を易える」力を管理し、民衆教化に役立てるべきだと言う。

時代を下って、『荀子』楽論の拡張版と言える『礼記』楽記を読もう。『礼記』は前漢(前206年 – 後8年)の戴聖(生没年不明)が編纂したとされる儒教経典の一つ。

楽は同じくすることを為し、礼は異にすることを為す。同じければ則ち相親しみ、異なれば則ち相敬す。楽勝てば則ち流れ、礼勝てば則ち離る。

『礼記』楽記

楽は天地の和なり、礼は天地の序なり。

『礼記』楽記

『礼記』において、礼楽は社会秩序から天地の構造(宇宙論)にまで関わる。『荀子』と比べて理論体系が壮大だ。あるいは、『荀子』が慎重に避けていた「天」への依拠を、全開にしていると言ってもよい。この点はいかにも前漢思想らしい1。

礼は民心を節し、楽は民声を和す。政以て之を行い、刑以て之を防ぐ。礼楽政刑四ながら達して悖らざれば、則ち王道備はる。

『礼記』楽記

王道政治に関して、「礼楽」が「政刑」と並んで実効的に評価されていることは注目に値する。しかしこれは「礼楽」の格上げというより、「政刑」の儒家における格上げと見るべきらしい。秦代(前221年 – 前206年)の国家思想だった法家が影響している。

儒家と墨家は対立こそすれど、音楽を道徳で語る点では一致していた。これに対し、超越性を持ち出したのが道家である。後代において、道家の音楽思想はしばしば儒家の楽義を凌駕した。以下でその内容を紹介したい。老子(生没年・実在不明)には音楽に関する言及がほぼないため、荘子(前369年頃 – 前286年頃)に従う。

『荘子』において音は重要なテーマだ。司馬彪(240年頃 – 306年)の作った『荘子』写本では、全二十一巻のうち三巻が音に関するものであったという。ただ残念なことに、その内容は現在に伝わっていない。

現存するテクストにおいて、音楽に対する態度はいくつかの層に分解できる。『荘子』は寓話性が高く解釈が難しい上、本人の弁と後世加筆を判別しがたいが、なんとか整理しよう。

理想の音楽「至楽」について述べたものとして、いわゆる「咸池楽論」(『荘子』天運)がある。

最初に至楽を耳にしたとき、それが平常の音楽と違っているので、世にこのような音楽があるものかしらと、聞くものは心に一種のおののきを感じる。二度めには、至楽の底にある趣がやや理解できて、前の恐れる心が減退する。三度めは、至楽の持つ底知れぬ趣きに打たれ、自分の知など働かす余地が全くなくなり、惑ったときと同じような状態になる。

遠藤/市川『新釈漢文大系8 荘子・下巻』明治書院、1967年、p.429

至楽は天地に充満し宇宙を包みこんでいる。そのため「聞かんと欲するも接する無し」(意識的に聴取できない、くらいの意?)であり、人は最初戸惑うのだという。このあたりからも察せられるように、『荘子』は音楽を「道」のアナロジーとしてよく用いる。

別の方向性として、『荘子』は音楽の人為性を退ける。『荘子』至楽では、咸池(黄帝の音楽)や九韶(舜の音楽)を聴いた鳥獣魚が逃げ出してしまうという寓話が描かれる。聖人の音楽など所詮人のために作られたものに過ぎない、と言うのだ。『書経』舜典で夔が百獣を従えたエピソードの逆を張っているのだろう。

人為性排除を突き詰めると、「無音の中にこそ楽の究極の姿がある」というような逆説も生まれる。

成ると虧くると有るは、故昭氏の琴を鼓するなり。成ると虧くると無きは、故昭氏の琴を鼓せざるなり。

『荘子』斉物論

昔の琴の名手昭氏でも、琴を弾けば、そこにはすでに音階などの区別ができ、一音が鳴ると他の音が消えるというように、成・虧[成就・毀損]の現象が現れる。即ち動の世界、区別の世界について述べたものである。これに対して、成・虧のない場合は、静の世界、区別のない世界のことで、琴を弾かなければ音階の区別などが現れてこないし、やがて現れる現象をすべてその中に包含している。万事の変化に応じられる境地である。

阿部/山本『新釈漢文大系7 老子・荘子 上巻』明治書院、1966年、p.168

これは後に「無声の楽」(『礼記』孔子間居)として儒教体系に取り込まれた。

他に注目すべきものとして、『荘子』人間世では仲尼(孔子)の口を借りて「耳で聴くのではなく、心によって聴きなさい。さらには、心で聴くのではなく、気によって聴きなさい」と述べる。「気で聴く」という段階に至っては、動物の聴覚のみならず無機物の聴覚まで考えることができるだろう。「気」は万物に共通して宿り、その概念には共振という物理現象が織り込まれているからだ2。また『荘子』斉物論の「天籟問答」では、音の発生源の側に立ち、天・地・人に属する万物の自律的振動を論じている3。

道家の系譜では、三国時代に竹林七賢の一人・嵆康(223年? – 262年?)が発表した『楽無哀楽論』も重要である。タイトルで想像がつくように、「音楽自体には哀しいとか楽しいとかいった感情は具わっていない」というのがその主旨だ。要するに一種の自律音楽美学であり、儒教的な音楽道徳論とは当然対立する4。

音楽に関する言説はこの後も大量に生まれた。しかし音楽の本質に関する考察は嵆康で途絶えてしまい、紹介すべきものがない。雅楽の形骸化5、胡楽と呼ばれる西域音楽の流入、音楽と関係が深い「天」の思想への懐疑など、原因は複数考えられる。ともあれ賢人たちによる芸術論の対象は詩・書・画に移った。

あとは徐上瀛『渓山琴況』(1641年頃)のような民間の楽論が散発的に残るのみである。

余談.聖琴伝説

孔子は琴の演奏を楽師の襄子に学んだが、十日経っても次の曲に進もうとしなかった。襄子は言った、「次に進んで良いでしょう」。孔子は言った、「私は曲を習っただけで、まだその音楽の数理を理解していません」。

『史記』孔子世家

しばらくして襄子は言った、「すでに数理を習得したのですから、次に進んで良いでしょう」。孔子は言った、「私はまだその志を得ていません」。

さらにしばらくして襄子は言った、「すでに志を習得したのですから、次に進んで良いでしょう」。孔子は言った、「私はまだその人となりを習得していません」。

しばらくして襄子は言った、「静かに深く物思いにふけり、満足した心持ちで高く望んで遠くを志されているようですね」。孔子は言った、「私はその人となりを得ました。陰鬱な表情を浮かべ、長くため息をつき、目は遠くをみつめ、四方の諸国に王として君臨するよう。文王[周王朝を創始した武王と周公旦の父]でなければ誰がこれをできるでしょうか」。

襄子は席を離れ再拝し言った、「私の師も確かに文王の作だと言っておりました」。

司馬遷の『史記』(前91年頃)に載っているこのエピソードはゴリゴリの後世創作だと思われるが、面白いので引用した。音楽解釈かくあるべし。

ここで孔子が行っている作家読みは、儒家の伝統だろう。『孟子』万章下には「知人論世」という詩論があり、古詩の読解にあたって作者と作者が生きた時代を知るべきだと主張する。そうして古人を友とし、作品を骨肉とするのだ6。

「孔子と襄子」のエピソードは違った読み方も可能だ。「琴」に着目してみよう。

中国のコト属(ツィター属)楽器は種類が多い。先秦時代においてはコト柱を立てる二十五弦の瑟とコト柱を立てない七弦~十弦の琴があり、瑟の方が琴よりずっと機能的だった。実は『論語』に登場するのは「瑟」のみで、「琴」の字は一度も出てこない。

しかし漢代に入り、瑟はもっと音量・音高が出る十二弦~十三弦の箏(有柱コト類)に取って代わられる。また琴は左手奏法(左手で弦の途中を押さえて様々な音程を出す)の開拓や材質改善などにより、「琴楽」が成立するほど格別の愛好を得た。「孔子と襄子」含め、琴に関する象徴的な逸話のいくつかは「瑟」を置き換えてできたのではないかと疑う専門家もいる。典籍において明らかに瑟を貶める意図の書き換えが見られるのだ7。

『淮南子』(前139年)には神農の琴製作者説や伏羲の造瑟伝説がある。逆に言うと、先秦時代にはこういった伝説がない。新しい時代に創作された逸話ほど古い時代を語る──神農や伏羲は五帝(堯・舜など)より前の神代の人物である──という「加上説」(富永仲基)が綺麗に当てはまる。

日本の荻生徂徠(1666年 – 1728年)が唐代の琴譜『碣石調幽蘭第五』を復元したことは、音楽史上注目すべき仕事である8。ただ彼の意図とは異なり、聖楽器・七弦琴の威光は漢代より前に遡るものではなかった。

5.六経と焚書

儒教には「六芸」と呼ばれる概念があり、古くから二つの意味で使われてきた。周代に教えられたとされる六つの技芸9と、儒教の六つの経典・六経である。ここでは後者に興味がある。

六経は詩・書・礼・楽・易・春秋から成る。『詩経』『書経』については前回説明しており、礼に関する『礼記』も複数回引用した。『楽経』については後述。

『易経』『春秋』は戦国時代後期に経典として追加された。『易経』は八卦・六十四卦を通じて森羅万象を説明する神秘主義的な書物であり、『春秋』はその名がついた西周以後の春秋時代を扱う歴史書である。

六経とは別に、五経というカテゴリもある。むしろこちらの方が一般的だろう。前漢の武帝(在位:前141年 – 前87年)は董仲舒の献策を聞き入れて「五経博士」を設置したし、南宋の朱子(1130年 – 1200年)は儒教経典を「四書五経」の形に整理した。

五経の構成要素は六経から一つ抜いただけであり、詩・書・礼・易・春秋からなる。そう、『楽経』がない。本論ではこれまで中国思想における楽の位置付けを語ってきたわけだが、これは一体どういうことか。

ある専門家は、秦代の焚書坑儒(前213年 – 前212年)で『楽経』が散逸し、そのまま復元されなかったと述べる。『書経』や『礼経』も焚書によって一度散逸し、先秦時代と漢代でテクストは変形したと推測されている。

また別の専門家は、そもそも『楽経』に相当するテクストは存在しなかったと主張する。その中でも『詩経』が『楽経』の役割を果たしていたとか、『礼記』楽記がそうであったとか、意見は分かれている10。

楽に関する混乱は、歴代の図書目録にも現れている。中国最大の漢籍叢書である清代の『四庫全書』(1741年 – 1782年)を例に取ろう。

『四庫全書』はその名の通り四つの部門、経(経書と注釈)、史(歴史地理)、子(諸子百家や科学美術)、集(文学)を設けている。ここにおいて楽は、経部・楽類、子部・芸術類、集部・詞曲類の三つに引き裂かれた 。また経部・詩類の『詩経』や経部・礼類の『礼記』に楽の要素が混ざっているのは先述の通りである。

孔子が楽義によって雅楽を存続させようとしたことが第一のねじれなら、『楽経』の不在はその当然の所産として生まれた第二のねじれと言ってよい。

なぜこうなったのか。

分からない、と答えるしかない。

前回述べたように、『論語』の記述は具体性を欠いていた。また孔子は楽を尊重した本当の理由についても述べなかった。こうした意味の空白を埋めることで、中国音楽思想が豊かになったのは確かである。しかし想像による補填には自ずと限界があり、これ以上は古代史に対して不誠実な対応になってしまうだろう。本論もここで終止符を打つ。

一点だけ補足しておくと、漢代以降は音律学が儒教において重要になった。音律が暦を定め、度量衡を定め、呪術と化し、果てには「儒教の真理性の客観的弁証」(堀池信夫)さえ行った。『四庫全書』の経部・楽類においても、唯一存在を許されたのは音律関連の書籍だった。

この「楽の思想」ならぬ「律の思想」については、別稿『皇帝の音律学(仮)』にて論じたい。

結.音楽から恋情に至る道

・『薬屋のひとりごと』×『論語』11

~『孔子の音楽学』事件簿~

・あらすじ

制作支援:ChatGPT

宮廷内のとある部屋で、謎の遺書が発見される。そこには「楽は天地の理に通じる」と書かれた奇妙な文とともに、不可解な旋律を記した楽譜が添えられていた。遺書の主は数十年前に宮廷で亡くなった「音律官・孔」という男。彼は生前、雅楽の復興を目指していたが、ある日突然消息を絶ったという。そして今、彼の楽譜を手にした者たちが次々と不審死を遂げていた……。

事件の真相を探るべく、猫猫は皇帝からの密命を受ける。彼女は楽譜を分析し、そこに込められた意味を解読していくうちに、それが単なる音楽ではなく、政治的な陰謀と関係していることを知る。

本論の内容をまとめると、たぶん、おそらく、こんな感じだった。

どうやら『薬屋のひとりごと』の世界に転生した孔子は、楽義を探究する中で楽譜を書き残したらしい。史実世界で何の手掛かりも遺さず亡くなったことを反省したのだろう。

正直に言えば、これで本論を閉じてもなんら問題はない。以下は蛇足である。

・音楽と古典

中国の知識人たちは夥しい数の言葉を音楽に投げかけ、また書き残してきた。そもそも、人はなぜ音楽について語りたがるのだろうか。現代思想家のロラン・バルトは音楽の体験を次のように説明する。

[音楽は]体験それ自体というよりも体験の記号である。[……それゆえ]コード化された体験の集合に還元され、既に語られたこととの関連で説明される(したがって、その唯一性は否定される)。音楽批評はつねに形容詞の問題にすぎない。

サイモン・フリス『サウンドの力』細川周平/竹田賢一訳、晶文社、1991年、p.198-199

[……]私たちの音楽への喜ばしき反応は、意味自体に対する反応ではなく意味を作ることに対する反応なのだ。

音楽はそれ自体として完結せず、言葉によって解釈されることで初めて経験として成立する。ゆえに音楽を語ることは不可避なのだとバルトは主張する。

これはポピュラー音楽以後の現代において、広い適用範囲を持つ説明だ。ただし、娯楽(芸術)ではなく機能性を主眼とする音楽──軍楽やBGM、本論で扱ってきた典礼音楽など──に対しては、当てはまらない部分も出てくる。また「百獣が舞い踊る」(『書経』舜典)ように、言葉ではなく身体を通じて解釈することも多い。

とはいえ、古代中国に音楽を解釈する欲望があったことは認めてよいだろう。問題はその動機だ。文字以前から存在し、さまざまな力──人を和し社会秩序を調整する力、人を扇動し乱世の音・亡国の音となって国を亡ぼす力、天の気と感応する神秘的な力──を発揮する「楽」を解釈する行為は、現在とは当然違う意味を持つ。

中国音楽思想においては、音楽を解釈する欲望の上にさらに、古典という意味を忘れられた書き言葉を解釈する欲望が横たわっていた。

そもそもテクストというものは、常にあらゆる読解に対して開かれている。古文献や古文字はなおさら人を誘惑して止まない。

『論語』における詩と楽は、それらがまだ人びとの共同世界とのかかわりを失っていなかった時代の迹を残すものである。分からなくなっていったのは、詩とは人間の生活において何であり、楽とは何であったかである。後世の解釈者はその痕跡を辿りながら、失われた意味という空洞を、ただ解釈の言語をもって埋めていくのである。

子安宣邦『思想史家が読む論語』岩波書店、2010年、p.244

音楽と古典によって二重の意味の空白が生じることが分かった。

ただこれだけでは、儒家の音楽思想に垣間見える「現実・身体感覚に反してでも雅楽を理屈づける意思」を説明することはできない。荀子が民衆教化について述べたように、あるいは古代中国の言説全般がそうであるように、ここで政治という第三項を持ち出す必要がある。

・政治と支配

古代中国において、言語は支配できる。

子路が言う、「今もし衛の君主が先生をお待ちして、政治を司らせようとしているならば、先生はまず何をなさるのですか」。孔子は答えた、「必ず名を正す」。

『論語』子路

子路曰、「衞君待子而爲政、子將奚先。」子曰、「必也正名乎。」

言語の秩序と政治の秩序は相通ずる。そのため権力者は物事に正しい名前(「正名」)を付けるべきであり、それが可能だと儒家は考えた12。特に文字(書き言葉)は話し言葉よりも権力が浸透しやすく、始皇帝(在位:前221年 – 前210年)が漢字書体を統一して以来、究極的には全て皇帝に帰属する。

詩は帝王に帰属する帝王の所有物であり、したがって詩の最終的かつ究極の読者は帝王である。

浅見/高橋/谷口『皇帝のいる文学史』大阪大学出版会、2015年、p.66

権力はまた人を支配し、所有さえする。本論との関係で注目したいのは楽人差別である。楽人は世俗化の果てに、特殊技能をもつ半人半物・財産として扱われた。

具体的には、北魏(386年 – 534年)において楽籍制度という制度的な楽人差別が始まる。刑事犯罪人の家族や戦争捕虜、政治犯が楽戸に移され、良民(賤民以外を指す)との結婚禁止や科挙の受験不可などが定められた。楽籍制度は公的に1723年まで続き、その後も民間では差別が残った13。

では、音楽はいかに支配されたか。本当に支配し得たのか。

古代中国では、権威付けのためにしばしば楽曲や楽器の制作者が聖人に帰せられた。また秦漢帝国には楽府という役所があり、地方の民謡を採集していた14。これらは音楽を権力に回収する試みである。

興味深いことに、「楽府」は漢代以降詩のジャンル名になった。音楽のジャンルではない。詩は本来メロディを伴って歌われたし、替え歌のように一つのメロディが複数の歌詞を担ったはずだが、それらはいつの間にか失われてしまった。

音楽には、言語や制度を通じた支配を潜り抜けてしまう側面があるらしい。

私たちは少し慎重になって、権利上の支配と現実の支配を区別する必要がある。そのために、雅楽(典礼音楽)と俗楽(民謡・都市の音楽・宴席音楽)も区別しておこう。

儒家は雅楽に対して「先王の楽」という歴史的起源を設定し、積極的に言説で囲い込んだ。そして雅楽を正しく制定すれば、音楽の「風を移し俗を易える」(『荀子』楽論)力によって俗楽も正しくなり、最終的に民衆が教化されると考えた。以上が権利の水準である。

だが現実には、「人は楽しまずにはいられず、楽しめば必ず歌声として出る」(『荀子』楽論)という自然的起源を持つ俗楽を支配することなど不可能だった。そして、雅楽による「教化」も起こらなかった。現実はむしろ逆で、「鄭声」(『論語』)や胡楽といった俗楽が宮廷に入りこむのだ。王朝の興亡と楽人の離散集合に伴い、宮廷文化が地方に拡散することはあったが、これを「教化」とは呼べないだろう。

俗楽が跋扈する状況に対する特効薬は、基本的に存在しない。強固な独裁者には可能かもしれないが、民衆の歌さえ許さないような恐怖政治は長続きしないだろう。儒家音楽思想の強迫性は、「周の礼楽制度」という想像上の過去に訴えた支配欲求の表れである。しかし、現実には支配などできそうにないという諦めが、漢代の『楽経』の不在に反映されているのではないか。

同時に、音楽による民衆教化が期待できず、それが無くとも国は運営できることへの気づきが、統治論における音楽の重要性を低下させた。唐の太宗(在位:626年 – 649年)は儒教が説く「乱世の音」に対して、「悲しい音楽によって国が乱れるのではなく、国が乱れているから音楽を哀しく感じるのだ」と道家的に反論している。

中国音楽思想はまさに、音と言語と政治の暴力が錯綜する場で形成された。

なお雅楽に限っては、権力が現実に支配できたと言えるかもしれない。ただそれさえも、俗楽の影響を実質的に認めつつ、制度としての存続のみを気にするという、いくぶん歪んだ「継承」法に基づいていた。

日本の荻生徂徠含め、後代儒家は古楽復興を盛んに唱えたが、楽義を優先し雅楽を伝承する努力を払わなかったのもまた儒家であった。

・秘密と謎

儒家の楽義について別の角度から考えたい。楽義は言葉によって音楽を支配する試みだが、さらに儒家は楽義から楽人を締め出す──楽人は「音楽や舞踏のことを覚えているだけでその「義」を述べることができない」(『漢書』礼楽志)。これによって楽人の手から音楽を奪い、楽人を支配下においた。音楽自体よりその発生源である人の方が管理しやすいとすら言える。

だが、楽義はさらなる歴史的屈折に見舞われる。楽義はもともと儒家内部の「秘密」であった。しかし口伝で継承されたために早々と失われ、結果として「謎」が残った。秘密が共有されることで機能するものなら、謎は共有されないことで機能するものである。

楽義はあくまで楽人や民衆に対する「秘密」であり、知識人にとっての「謎」ではならない。儒家の音楽思想には、謎を解こうとする知的遊戯ではなく、秘密の親密さを取り戻そうとする衝動が見え隠れする。

・孔子の身体

最後に、孔子に立ち返ろう。

孔子は図らずして楽義という謎を作ってしまった。そしてこれは、彼が遺した数多くの謎の一つにすぎない。やはり彼自身の著作がないことが原因として大きい。『論語』はあくまで一門の作である。

この不在が不自然に見えたのか、あるいは単に権威付けのためか、後世多くの書物が孔子の作とみなされた。例えば、五経のいずれにも孔子が制作・編集に関わったという説がある。

孔子は謎を作るだけでない。彼自身が一つの謎と言うべきである。実在さえ不明の老子ほどではないが、孔子も分からないことが多い。その意味の空洞は、数多の相矛盾する伝承・解釈により埋められた。

孔子のことを「賢人」を通り越して「聖人」と呼んだ孟子(前372年 – 前290年)、「素王」(王の位はないが王者の徳を備えた人)と仰いだ董仲舒(前176年? – 前104年?)、「孔子の父は黒龍」など異様に神格化した前漢末の緯書類。現在の常識的な孔子像が「無神論的な社会道徳家」だとしても、これらの読みを「時代を尊重する」と言って切り離すことはできない。古典の意味の空白を埋めるために私たちは過去の解釈を参照し、そこから無意識のうちに過去が現在へと浸透するからだ。

孔子を解釈することは非常に危険であり、その危険性を引き受けずにして孔子を語ることはできない。そして孔子という謎は、昔から今まで危険に見合うほど魅力的である。本論も孔子に現代的な面白さを見出したことから始まった。

楽義の究極的な根拠は、「図らざりき、楽を為すことの斯に至らんとは」(『論語』述而)という孔子のひとりごと──ただ一人「三月、肉の味を知ら」ないほど雅楽と深く感応(共振)し得た孔子の身体ではないか。『論語』に楽を重視した本当の理由が書かれず、孔子以外のほぼ全ての人にとって雅楽が退屈な以上、こう考えても許されるはずである。

だとすれば楽義の探求は──もっと広く、儒学は、仮託された孔子の言葉(儒教経典)を通じて、仮想された彼の肉体に接近する、エロティックな試みと言えるだろう。

後代の儒者たちは、まるで恋するように盲目に、孔子を求め続けた。

「唐棣の花が、ひらひらひるがえる

『論語』子罕

お前を思わぬではないが、家が遠すぎる」

(この詩を吟じて)孔子は言った、「思いが足りないのだ、恋路に遠いがあるものか」。

「唐棣之華、偏其反而。豈不爾思。室是遠而」。子曰、「未之思也、夫何遠之有。」

神さま! あなたと結ばれたい。永遠に別れることなく。

漢代楽府「上邪曲」(川合康三『中国の恋のうた』岩波書店、2011年、p.29)15

山が平らになって、川の水が涸れて、冬に雷が鳴って、夏に雪が降って、大空と大地が一つになる、そうしたらあなたと別れてあげる。

わたしたちは、わたしは、大きな(しかしおそらくは、──否、絶対に、不毛な)恋情の中へと、ますます深くとらへられて行く。

入沢康夫『牛の首のある三十の情景』書肆山田、1979年

参考文献

中国古典の底本・書き下し・現代語訳は主に『新釈漢文大系』(明治書院)を参照した。

本論で引用したWebサイトは全て2025年2月13日に閲覧している。

・中国音楽全般

吉川良和『中国音楽と芸能』創文社、2003年

赤松紀彦=編『中国の伝統文芸・演劇・音楽』幻冬舎、2014年

川原秀城=編『中国の音楽文化(アジア遊学201)』勉誠出版、2016年

中純子『中国音楽の泉』天理大学おやさと研究所、2008年

中純子「音のちから—中国古代の人と音楽」、『グローカル天理』2021年 -(連載中)

劉東昇/袁荃猷=編著、明木茂夫=監訳『中国音楽史図鑑』国書刊行会、2016年

王耀華/郭小利/王州/劉富琳=著、王維=訳『中国民族音楽の世界』長崎文献社、2021年

・楽制

渡辺信一郎『中国古代の楽制と国家』文理閣、2013年

岸辺成雄『唐代音楽の歴史的研究 楽制篇上巻』『楽制篇下巻』『続巻 楽理篇・楽書篇・楽器篇・楽人篇』和泉書院、2005年

玉木尚之『賢者としての楽人の終焉』日本中国学会報第39号、1987年、p.14-27

項陽=著、好並隆司=訳『楽戸』解放出版社、2007年

・楽論

笠原潔「中国古代の音楽思想」、蒲生郷昭=編『日本の音楽・アジアの音楽6:表象としての音楽』岩波書店、1988年、p.141-162

田中有紀『中国の音楽思想』東京大学出版会、2018年

田中有紀『中国の音楽論と平均律』風響社、2014年

田中有紀=編『東アジア音楽思想における「和」』東京大学東アジア藝文書院、2021年

堀池信夫『漢代思想論』明治書院、2020年

鄭正浩『漢人社会の礼楽文化と宗教』風響社、2009年

栗原圭介『中国古代楽論の研究』大東文化大学東洋研究所、1978年

方宝璋/郑俊晖『中国音乐文献学』福建教育出版社、2006年

・中国思想

湯浅邦弘=編著『概説中国思想史』ミネルヴァ書房、2010年

武内義雄『中国思想史』講談社学術文庫、2022年(初版1936年)

溝口雄三/池田知久/小島毅『中国思想史』東京大学出版会、2007年

小島祐馬『中国思想史』KKベストセラーズ、2017年(初版1968年)

森三樹三郎『中国思想史 上・下』第三文明社、1978年

中島隆博『中国哲学史』中央公論新社、2022年

中島隆博『共生のプラクシス』東京大学出版会、増補新装版2022年

中島隆博『残響の中国哲学』東京大学出版会、増補新装版2022年

中島隆博『『荘子』:鶏となって時を告げよ』岩波書店、2009年

・『論語』関連

子安宣邦『思想史家が読む論語』岩波書店、2010年

橋本秀美『『論語』:心の鏡』岩波書店、2009年

吉川幸次郎『論語 上・下』朝日新聞社、1996年

朱子=著、土田健次郎=訳注『論語集注 1・2・3・4』、平凡社、2013年-2015年

何晏=著、渡邉義浩=訳『論語集解 上・下』早稲田大学出版部、2021年

・中国史

平勢隆郎『中国の歴史2:都市国家から中華へ』講談社、2005年

佐藤信弥『中国古代史研究の最前線』星海社、2018年

佐藤信弥『古代中国王朝史の誕生』ちくま書房、2024年

・中国文学

陳致=著、湯浅邦弘=監訳『『詩経』の形成』東方書店、2023年

浅見洋二/高橋文治/谷口高志『皇帝のいる文学史』大阪大学出版会、2015年

川合康三『中国の恋のうた』岩波書店、2011年

・その他

鈴木聖子『〈雅楽〉の誕生』春秋社、2019年

セス・S・ホロウィッツ=著、安部恵子=訳『「音」と身体のふしぎな関係』柏書房、2015年

細川周平=編『音と耳から考える』アルテスパブリッシング、2021年

サイモン・フリス=著、細川周平/竹田賢一=訳『サウンドの力』晶文社、1991年

足立智美『古代中国の実験音楽~楽経から~第七番「楔形文字」+第八番「ユークリッド」 解説』 16

脚注

- 天の関わる前漢思想としては、董仲舒の天人相関説・天譴説が代表的である。中国思想史の教科書を参照。

- 音の気と天の気が感応(共振)するという考え方は『礼記』楽記にも見える。それを利用し十二月と十二律を対応させた律管候気という音律呪術に関しては、堀池信夫『漢代思想論』(明治書院、2020年)を参照。

- ある専門家は聴覚を「The Universal Sense」と呼ぶ。いわゆる五感のうち、聴覚だけは全ての脊椎動物に具わっているからだ(セス・S・ホロウィッツ『「音」と身体のふしぎな関係』安部恵子訳、柏書房、2015年)。『荘子』における音の普遍性と比較されたい。また近年の音楽研究における物質主義の潮流も参照。例えば阿部万里江「ちんどん屋の「響き」から考える──日本と英語圏の音研究/サウンド・スタディーズ」(細川周平編『音と耳から考える』アルテスパブリッシング、2021年)など。

- 音楽形式主義を称揚した近代の評論家エドゥアルト・ハンスリック(1825年 – 1904年)と嵆康を比較する専門家もいる。鄭正浩『漢人社会の礼楽文化と宗教』(風響社、2009年)参照。

- 雅楽のその後に関する補足:日本雅楽は典礼音楽としての中国雅楽ではなく、西域由来の宴席音楽・燕楽がもとになっている。そのため日本雅楽から中国雅楽を復元することは難しい。また詩人・白居易(772年 – 846年)は「燕楽は一流の楽人が担当し、雅楽は三流の楽人が担当する」と嘆いており、唐代の雅楽も退屈だったことがうかがえる。唐代は仏教・道教が流行った時期であり、外来音楽を基礎とする唐代音楽の豊かさは儒教規範の希薄化と表裏一体だった。渡辺信一郎『中国古代の楽制と国家』(文理閣、2013年)や鈴木聖子『〈雅楽〉の誕生』(春秋社、2019年)を参照。

- なお嵆康は、「曲を作ったのが文王だとしても、弾いたのは楽人であり、聖人ではない。文王自ら弾かなくても音楽に感動できたのは、音楽自体に自然の和が存在し、人の情に関係ないからだ」と述べている。

- 吉川良和『中国音楽と芸能』(創文社、2003年)や長井尚子「琴瑟相和さず―音楽考古学のパイオニアたちの視点から再考する」(川原秀城編『中国の音楽文化』勉誠出版、2016年)を参照。

- 荻生徂徠は江戸儒家の中で特異的に風流であり、音楽に関する著作を多く残している。陳貞竹『荻生徂徠における古楽の復元論についての一試論』(藝術研究21・22、2009年、p.41-56)などを参照

- 礼(儀礼)・楽(音楽)・射(弓術)・御(馬車術)・書(識字)・数(算術)を指す。文武の両方に目配せしているのが特徴的。『論語』子罕や『周礼』を典拠とする。

- 『楽経』については田中有紀『中国の音楽思想』(東京大学出版会、2018年、p.22-23)を参照。中国語版Wikipediaの記事「樂經」も参考になる。なお渡辺信一郎によれば、前漢末(4年 – 5年)に王莽は『楽経』を復元し、楽博士を立てたという。しかし『楽経』はその後再び失われた(渡辺信一郎『中国古代の楽制と国家』上述、p.156-162)。また2019年から湖北省荊州市で行われている発掘調査では、戦国時代の『楽経』が木簡百六十枚分見つかったと報じられている。AFPBBNews『2000年以上失われていた儒教経典『楽経』を発見か』

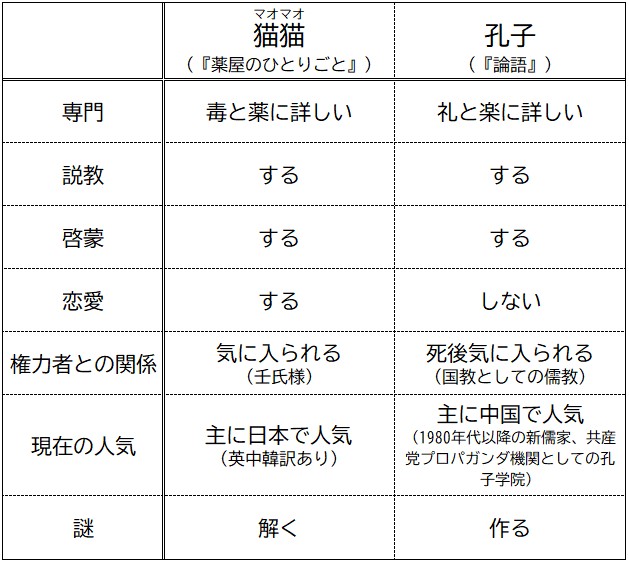

- 前回冒頭に載せた孔子と猫猫(『薬屋のひとりごと』)の比較表を再掲する。

- 中国言語哲学における正名論の系譜については中島隆博『残響の中国哲学』(東京大学出版会、2007年)を参照。この本で著者は、言語が政治に手懐けられたままにはならないことを指摘する。言語には「特定の政治と倫理を批判」し、「他者との関係を別の仕方で開く」ような抵抗の契機がある。それを警戒した賢人たちは「言語の支配と言う政治を夢見ることによって、未開の他者の声である弱い声をかき消してきた」(p.viii)。「未開の他者」とは例えば楽人のことだろうか。

- 他方、楽人には良民もいたし、楽人を総括する楽官は高い身分だった。また六朝時代から唐代(222年 – 907年)にかけて胡楽が大流行し、北斉(550年 – 577年)の曹妙達は琵琶の技巧が評価され国主に封ぜられたという。これは極端な例にしても、「登官」制度によって楽人が楽官になったり、法的地位が低いまま社会的・経済的に成功したりと、楽人の地位はきわめて多様だった。項陽『楽戸』(好並隆司訳、解放出版社、2007年)や吉川良和『中国音楽と芸能』(上述)を参照。

- 「民謡には治世に対する民衆の素朴な反応が現れるため、それを知り政治に活かさなければならない」という『詩経』の儒教的な解釈が楽府設置の根拠とされている。だが実際のところはよく分からない。

- 原文は以下の通り:

上邪

我欲與君相知

長命無絶衰

山無陵

江水爲竭

冬雷震震

夏雨雪

天地合

乃敢與君絶 - 『楽経』の不在にかこつけて面白い現代音楽をやっている人を見かけたので紹介。Adachi Tomomi 足立智美: Ancient Chinese Experimental Music -From Yue Jing- No.1 + No.2