日向夏『薬屋のひとりごと』(2011年 – )は架空の中華風帝国・茘を舞台に、後宮に勤める官女・猫猫が王宮内に巻き起こる事件の謎を薬学の専門知識で解くミステリー・ファンタジー・ラブコメディである(Wikipedia)。作者本人が「モデルは唐代、楊貴妃の時代を中心に衣服や花街、後宮はイメージ」と述べるように、作中世界には百花繚乱の唐代(618年 – 907年)の雰囲気が漂う。

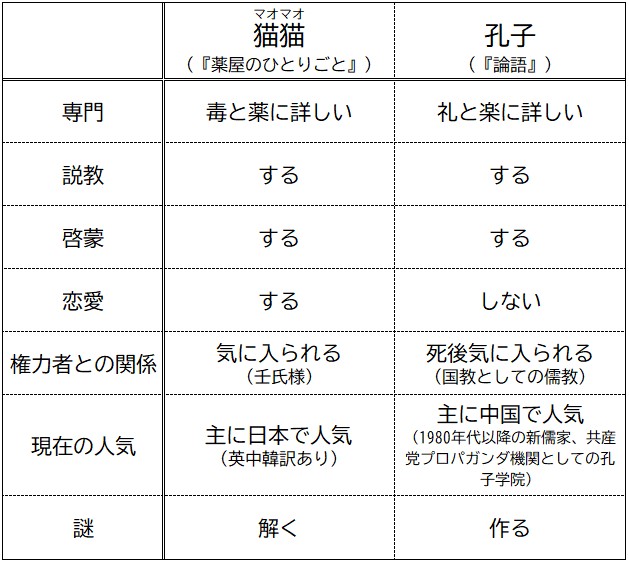

以上を前提として、次の表をご覧いただきたい。

どういうことか。

序.薬屋から遠く離れて

こんな始まり方をしたが、この記事のテーマは中国音楽である。

中国では太古の昔より、様々な地域・民族・宗教・階級で音楽文化が育まれてきた。特に唐代の音楽は西域由来の胡楽を吸収したことで、中国音楽史上一つの頂点を示している。遣隋使・遣唐使が持ち帰って日本雅楽の基礎になったこともあり、唐代音楽を扱う日本語の書籍は多い。『薬屋のひとりごと』を導きの糸として、唐代音楽とその担い手たる楽人たち伎女たちの様子を描く──このような議論もできるだろう。

だが本論はそう進まない。

中国では音楽の発展とともに、漢字という世界有数の使用人口と使用寿命を誇る文字によって音楽を記述する試みも不断に行われてきた。音楽文化が豊かなら音楽思想も豊かであり、体系性に関しては古代ギリシャのそれに匹敵する1。

ここで興味を持っているのは、中国音楽それ自体ではなく、中国音楽をとりまく言葉・思想である。別の言い方をするなら、音楽を実践した楽人たちではなく、音楽を管理し規制しようとした権力者たちに注目する。中国音楽思想とはまさに、皇帝の権力と儒教が絡みついて、音楽が「国家規模で」「2000年もの間」語られ続けた歴史だった。

殷代から秦代(前16世紀 – 前3世紀)にかけて、文字を担った支配者階級は、音楽の社会的理想像として楽義を編み出した。その実質的な創始者が孔子であり、儒家の音楽思想は諸子百家との応酬の中で洗練されていく。前漢(前206年 – 後8年)の末期以降は儒教が国教となり、王朝が変わるごとに儒教的音楽=雅楽と儒教的音楽言説=楽義が再生産された。

もちろんこれは理念的な話にすぎず、音楽文化の豊かな部分は大抵の場合、皇帝の権力が及ばないところから生じる(そして宮中に取り込まれるまでがよくあるパターン)。なにせ雅楽が眠たくなるほど退屈だという話は孔子の時代からずっとあるのだ。

退屈な典礼音楽──しかも広大な中国音楽世界のごくごく一部を占めるにすぎない──を守るために孔子が創った楽義。その理念と矛盾が、本論の主題をなす。

最後に、「古代中国の音楽思想」というニッチな話題を選んだ理由を説明しておこう。

きっかけは日本の伝統音楽に関する読書会だった。日本雅楽の源流が唐代音楽であるように、前近代の日本の音楽語彙もほとんど中国の音楽語彙に由来する。特に理論面は脆弱で、遣隋使・遣唐使以来、近代にいたるまでずっと混乱が続いていた。つまり中国の音楽思想について知らなければ、日本の伝統音楽を理解することは難しい。

調べるうちに、この話題がニッチながらも広い射程を持っていることが分かってきた。例えば中国の音楽思想は前近代のみならず、近現代の日本音楽にも影響している2。また儒教体系において音楽は(建前上)非常に重要であり、それゆえ音楽思想論を特異な中国学として読むこともできる3。さらに官女=「下から」の視点をとる『薬屋のひとりごと』を「上から」読み直す試みと言えなくもない。扱う年代的には原泰久『キングダム』(2006年 – )の方が近いが。

私の個人的関心は、音楽と言葉の埋めがたい距離、文献がいかに音楽を語り得なかったかにある。楽義は数多の矛盾を抱え、現実の音楽体験を捉えられず、それでも生き残り続けた。破綻の多さゆえに面白く、批判に堪える強さもあり、現代のポピュラー音楽批評に資するのではないかと考えている。

なお本論において中国音楽・中国史・中国思想に関する前提知識は一切仮定せず、必要な部分は都度紹介する予定である。その点は安心して読み進めてほしい。ただ中国史の年表は別窓で開いておくと便利かもしれない。

1.『論語』の楽義

孔子(前551年 – 前479年)が生きたのは、五人の覇者が立った春秋時代(前770年 – 前453年)から戦国時代(前453年 – 前221年)へと移行する時代だった。

この時期、鉄器の導入により農地の開拓が進み、人口増加によって既存の人間関係は崩れ、都市国家から初期の律令・官僚制を備えた領域国家へと国の形は変わりつつあった。孔子は仕官を求め各地を旅したが、それは叶わず、弟子の育成に専念する。結果として彼の弟子たちは、戦国時代の領域国家および秦(前221年 – 前206年)以降の統一国家で重要な地位を占めた。だが孔子自身は、都市国家内で生きられなかったがゆえに都市国家的精神を追求した異邦人と言うべきだろう4。

孔子の原思想に最も近いのは言行録の『論語』である。おそらく孔子の孫弟子の代から編纂が進み、戦国時代を通じて様々な写本系統が作られた。今日伝わるテクストは後漢末の鄭玄(127年 – 200年)の作である。本節では『論語』内の音楽言説を読んでいくが、その前に一点注意しておきたい。

『論語』は口伝による補助を前提として書かれた。ところが編纂からしばらくして口伝の一部が失われ、意味不明な箇所が出てきてしまう。

これから見ようとする楽をめぐる孔子の言葉も、孔子が楽をきわめて尊重していたことを伝えていても、尊重する理由をいうものではない。実はこの欠落というか不足を補うのが、『礼記』中の「楽記」であり、『荀子』中の楽論篇である。[……]楽論という体系立てて楽の意味を説く論説は、孔子の没後百年以上もたった時期に成立するのである。ということは、没後百年という時代には、楽記・楽論という意味付けの言説なしには楽の意味は分からなくなっているということである。われわれもまたこれらによって古代における楽の意味をさぐるしかない。

子安宣邦『思想史家が読む論語』岩波書店、2010年、p.255

欠落した意味を埋めるため、さまざまな解釈が生まれた。以下では『論語』本文とともに、鄭玄や何晏(195年 – 249年)、朱子(1130年 – 1200年)、荻生徂徠(1666年 – 1728年)といった歴代儒家たちの『論語』解釈も紹介していこう。

詩に興り、礼に立ち、楽に成る。

『論語』泰伯

興於詩、立於禮、成於樂。

孔子は人間の修養過程について、まず「詩」で正しい感情の高揚を学び、次に「礼」で人間界の秩序の法則を学び、最後に「楽」で人間性の包括的な表現を学ぶとした。音楽は立派な学問だった。

いや、よく考えれば最初にも音楽がある。「詩」は後に『詩経』と呼ばれる中国最古の詩篇5を指しており、孔子の時代にはメロディを伴って吟唱されたからだ。

「礼」は儒教の代表する概念の一つだろう。もともとは宗教儀礼を指す言葉で、孔子は家族道徳・階級秩序を中心にこれを再編した。ただ再編後も祭祀は継続しており、そこには常に音楽が伴っていた。

孔子以前において、音楽は祭祀に付随するものとされていた。一方孔子は楽を礼から分離し、対等な位置まで引き上げている。それを動機付けたのは、楽が「美」(世間一般の評価)のみならず「善」(個人の徳と関わる価値)をも実現し得ること──楽義の発見だ。

子、斉に在して韶を聞く。三月、肉の味を知らず。曰く、図らざりき、楽を為すことの斯に至らんとは。

『論語』述而

子、在齊聞韶。三月、不知肉味。曰、不圖、爲樂之至於斯也。

「韶」は伝説上の君主・舜が作ったとされる音楽だ。これを聞いた孔子は「音楽がこれほどまで素晴らしいとは」と三ヶ月間肉の味も分からないほど感動した。

ただ「三月、不知肉味」が誇張臭いせいか、異説も多い。「舜の簒奪者であり子孫である陳氏によって斉の国に韶が伝わる奇縁に驚く」など場所を感心の対象とする説(鄭玄・何晏)、「学之三月」(『史記』孔子世家)と補って「三ヶ月勉強した」の意に変える説(朱子・徂徠)などがある。

子、韶を謂わく、美を尽くせり、又善を尽くせり。武を謂わく、美を尽くせり、未だ善を尽くさざるなり。

『論語』八佾

子謂韶、盡美矣、叉盡善也。謂武、盡美矣、未盡善也。

韶への感動は、ただ美しいからではなく、そこに「善」があったからだ。西周の武王(在位:前1046年 – 前1043年)は芸術に明るいが、作った音楽「武」には「善」がなく、表面的な感動に終わってしまう。その理由については、「武王が周王朝を完成させる前に死んだから」(焦循)、「舜は道徳によって帝位を継承したが、武王は武力革命を舞楽にしたため、そこには殺伐とした要素がある」(何晏)などと言われる 6。

武よりずっと悪性の音楽も存在する。孔子は当時流行っていた鄭国の歌謡「鄭声」に対して、「鄭声の雅楽を乱るを悪む」(『論語』陽貨)7や「鄭声を放て」「鄭声は淫なり」(『論語』衛霊公)などと述べた。これは単なる音楽批評ではなく、鄭国に対する社会批評でもあるのだろう。詳細は不明だが、孔子が顔をしかめるような何かしらの猥雑さ──1920年代のジャズや1950年代のロックンロールのような──が鄭声につきまとっていたと推測される。

鄭声批判を発展させると、「乱世の音」「亡国の音」(『礼記』楽記)が生まれる。悪い音楽が流布していると人心は乱れ国は亡ぶという儒教的音楽社会論だ。

例えば殷代最後の王・紂王(? – 前1046年)に愛された悪女・妲己が、「新淫の声・北鄙の舞・靡靡の楽」(『烈女伝』)をつくらせたというエピソードは、いかにも儒教らしい創作神話である。

『論語』からうかがえる初期儒家の音楽思想は以上の通りである。これに続くのは戦国時代の諸子百家だが、その前に一度時代を遡りたい。

孔子は楽義の実質的な創始者だった。しかし「述べて作らず(古人の言動を伝えるだけで、作り話はしない)」(『論語』述而)のように、本人はあくまで周代道徳の継承者を自認していた。実はこの継承の姿勢によって、中国音楽思想に不可逆なねじれが生じた。

孔子は「継承」の名のもとに、一体何を変えたのか。

2.聖なる楽人たち

『書経』は伝説上の堯帝から夏・殷・周王朝までを扱った歴史書にして、儒教経典の一つである。孔子以前から存在し、『論語』においては「書」と呼ばれている。

その舜帝の治世を扱う段において、中国史上最古の楽人・夔が登場する8。

舜は夔に「なんじは音楽を生業にして我が後継ぎに教えよ」と命じた。剛直だけれど温和であり、寛容だけれど怖れさせ、強くても残虐ではなく、あっさりしていても傲慢ではないという、均整のとれた人間に導くことができるのが音楽である。詩とは自らの心のうちを表出したもので、歌とは表出されたものを詠じたもので、声とは詠じたものに依ってなりたち、律とはその声を調和させるものである。すべての楽器が整い調和すれば、人はたがいに奪い合うこともなく、神と人とが和合する。夔は「わたくしが石を打ち鳴らしますと、百獣がともに舞い踊ります」と言った。

『書経』舜典

この記述は神話の部類であり、後世加筆の気配もしないではないが、孔子以前の音楽思想を想像させる。

史実の中国を見ると、殷代(前16世紀 – 前1046年)には「上帝」を最高神とする神権政治が行われていた。そこにおいて王は巫祝(シャーマン)であった。

殷代後期には甲骨文字が出現するものの、その用途は亀卜の結果の記録などに限られている9。当時は口頭伝承の方がずっと強く、これを担ったのが楽人だった。『周礼』春官10によれば、祝詞や古伝承を保存したのは瞽という盲目の楽官だったという。中でも大司楽は子弟の教育に関わる王朝最高の賢者であり、物語や故事を演劇化して教えた。

最高神が「上帝」から「天」に変わった西周時代(前1046年 – 前771年)、その初期を記述する文献はほとんど残っていない。陝西に位置した周が中原に位置した殷の文化を吸収するまで、いくぶん時間がかかったようである11。孔子は周公旦(? – 前1037年?)を礼楽制度の祖として仰いだそうだが、あからさまな起源神話に見える。たとえ周公旦の業績が史実だったとしても、西周の初期と後期で礼楽の実態は大きく変わっていたのではないか。

ともかく、西周以後も各地で「賢人としての楽人」は存続した。春秋時代には晋の師曠(前6世紀頃)、衛の師涓、鄭の師文といった楽人たちが活躍している。また『論語』にも、孔子が師冕という盲目の楽人を介助する逸話がある(『論語』衛霊公)。

一方で、東遷(前770年)を経て周の権威が失墜した春秋時代、楽人の地位は確かに低下していた。身体に障害(=聖痕)があるゆえに神に仕え得る聖職者は、儀礼の忘却とともに聖性を剥奪されたのだ。

楽人の賤視には「俳優・侏儒・子女」12が演じた新しい音楽も関係している。楽団の規模は大きく、楽曲は複雑になり、職業の専門化が進んだ。宮廷において新しい楽人たちはときに道化の役割を果たしたという。何を言っても咎められないという道化の特権には、聖性の痕跡が認められるだろう。しかし巫が神を楽しませる職業なら、道化は人を楽しませる職業である。もはや祭政一致の時代ではなかった。

3.孔子の雅楽

群雄割拠の春秋時代、楽人に代わって賢人として台頭したのは、漢字を操りながら13世俗的な人道を論ずる新興知識人だった。その典型が孔子である。

周公旦が建国した(とされる)魯国で伝承されていた周の礼楽制度を、孔子は「仁」に始まる世俗道徳によって読み替えた。そうして危機の時代に相応しい周代精神を再生したのだ。

さて、孔子は音楽に対して具体的にはどのように取り組んだのだろうか。ところがここで、『論語』は礼楽制度の詳細にほとんど触れられていないことに気づく。それゆえ、実践面についてはいまだ謎の部分が多い。雅楽に関する数少ない具体的言及を取り上げてみよう。

孔子が魯の大師に楽を語って言った、「楽は知ることができるのです。出だしは盛んです。五音がはなたれれば調和します。曲調ははっきりして音が途切れません。こうして完成します」。

『論語』八佾

子語魯大師樂、曰、「樂其可知也。始作、翕如也。從之、純如也、皦如也、繹如也。以成。」

「楽は知ることができる」は努力による古楽の復興可能性を示唆する。それは良いとして、「出だしは盛ん」などの表現に注目したい。堂々とした説明と称賛する人もいるが、私には貧弱な説明に思える。音楽批評としては「鄭声は淫なり」の方が凝縮されていて魅力的ではないか。もちろん解釈・翻訳によって印象はいくらでも変わるが。

礼楽の実践面は多岐にわたるため、当時は口伝による教授が主流だった。それゆえ『論語』には具体的なことが書かれなかった、と考えるのが妥当である14。しかし悪意的に見るなら、孔子が礼楽に詳しくないので語れなかった可能性も否定できない。「孔子が礼楽に精通しているというのは崇敬ゆえに生じた後世の誤った評価」というわけだ。

そもそも下級貴族の出身であった孔子は古代の王朝儀礼など身につけておらず、自国の開祖を祀った廟に入っても、あれこれ質問して嘲笑される程度の者だった(『論語』八佾)。すくなくとも『論語』は、具体的な礼の制度についてほとんど何も語らない。

湯浅邦弘編著『概説中国思想史』ミネルヴァ書房、2010年、p.26

当時は、もっと広く前近代は、家に代々伝わる知識が信頼される時代だった。孔子のような独学者・よそ者が周代精神の「継承」を行う権利をなぜ持っているというのか。

『論語』八佾の挿話において、孔子自身がこの質問に答えている。

孔子が大廟[周公旦を祭った廟]に入ると事々にたずねた。ある人が「鄹の奉行[孔子の父のこと。鄹は孔子の故郷]の子が礼を知っていると言ったのは誰だ。大廟に入って一々質問しているではないか」と言った。孔子はこれを聞くと、「それこそが礼なのだ」と言った。

『論語』八佾

子入太廟、每事問。或曰、「孰謂鄹人之子知禮乎。入太廟、每事問。」子聞之曰、「是禮也。」

礼楽は代々伝わる知識をなぞれば済むものではない。その時々にあわせ問い直し、作り直す必要がある。裏を返せば、伝承が途絶えても「先王の道」を作り直すことは常に可能である。このように礼楽を定義し直すことで、孔子は礼楽の「継承」に成功した。この「継承」の創出こそが、孔子がもたらした不可逆な変化である。孔子は継承者として振る舞いながら、実際には礼楽を作り直すことを正当化し、構造そのものを転換した15。

こうした事柄は、今日の我々に若干奇異な感じを与える。すなわち、聖人帝王の定めた「先王の楽」こそが、後世の人間が直接感化をうけ、継承すべき対象なのに、それを伝承することは必ずしも求められていない。したがって、各王朝で楽が異なるのだ。こうなると、なにを拠り所に雅楽は成立するのだろうか。そこで問題になるのが、既述の「義」である。具体的な楽曲でなく、「天より作られた」抽象的な「義」とそれに合う楽理こそ継承すべきものであり、その具体的な内容が「楽論」に記されていると、こうなるのである。

(吉川良和『中国音楽と芸能』創文社、2003年、p14)

吉川が述べるように、孔子の「継承」法はいささか奇妙である。しかし後世の人々にとって、これこそが実態に沿った楽の在り方だった。雅楽は王朝の興亡・戦乱に伴ってすぐ伝承が途絶える16が、漢代に文字で固定化された楽義はその後ずっと伝承されたからだ。楽義によって雅楽=「先王の道」を再生し続けることで、曲がりなりにも清代(1636年 – 1912年)まで雅楽は演奏された。

楽義が良いこと尽くめかというと、もちろんそんなことはない。問題が山積みであるがゆえに変化を「ねじれ」と呼ぶのだ。最初に指摘したいのは、雅楽の退屈さである。

魏の文侯が子夏に問うた。「わたしは礼装して古楽を聴くと、ただもう眠くなって困る。(しかし新しい)鄭や衛の音楽を聴けば、厭きるということがない。教えて頂きたいが、どうして古楽がそれほど退屈で、新楽がこれほど面白いのであろう」。

『礼記』楽記

古典に精通していたとされる魏の文侯(? – 前396年)さえ、孔子の門人である子夏(前500年 – 前420年?)にこう零さざるを得なかった。引用部のあと子夏は、「徳音」(聖人の徳を反映した音楽)と「溺音」(人を誘って惑わせる音楽)の二項対立を持ち出して、雅楽を擁護する。だが、このような世俗道徳で当時の人々は説得されたのだろうか。頭で義を理解できても身体感覚が伴わないというのが実情ではないか。

孔子は言った、「私はまだ美女を愛するように徳を愛する人[諸侯]を見たことがない」。

『論語』子罕

子曰、「吾未見好德如好色者也。」

典礼音楽は元を辿ると、聖なる楽人たちが鬼神(幽霊)に捧げた音楽である。それゆえ人間にとって退屈でも仕方がない。しかし初期の儒家は「鬼神を敬して之を遠ざく」(『論語』雍也)ように、神秘性について保留したため、雅楽を世俗の範囲で再説明する必要があった。こうして生まれたのが「善」(『論語』八佾)や「徳音」といった概念である。ただこれらの概念が身体化されない限り、儒教は「雅楽を保存するため形骸化した」と言わざるを得ないだろう。

また儒家が一度遠ざけた神秘性は、次回見るように、結局は儒教体系に取り込まれる。この矛盾は単に弱点ではなく、言説の豊かさとして評価できる。だが言葉を尽くしたところで、雅楽の退屈さを救うことはできなかった17。

さらに楽義によって音楽は新興知識人にふさわしい話題となり、教養としての音楽が花開いた。特に漢代(前206年 – 後220年)以降は七弦琴が人気で、音楽文化としても見るべき点が多い。

他方、楽義によって雅楽を聞く知識人と雅楽を演奏する楽人が分離されたことは見逃せない。『漢書』礼楽志には「制氏は雅楽に詳しく代々大楽官の職にあったが、音楽や舞踏のことを覚えているだけでその「義」を述べることができない」とある。言葉はいつでも知識人の側にある。そして雅楽の「義」をよく知るはずの賢人たちは、雅楽をわざわざ覚えて演奏することなどしなかった。それは賤なる楽人たちが担うべき、つまらない仕事だったのだ。

後編に続く。

脚注

- 例えばプラトン『国家』(前370年頃)の道徳的な音楽教育論は、孔子(前551年 – 前479年)の礼楽思想と比較できる。またピタゴラス学派に由来する音楽・数学・天文学・神秘主義を一体とした「宇宙の音楽」は、劉歆(前50年? – 後23年)の壮大な律暦思想と対応する。

- 国民唱歌やヨナ抜き音階など近代日本の音楽教育に先鞭をつけた伊沢修二(1851年 – 1917年)は礼楽思想を強く内面化していた。中国音楽思想と近現代日本については別稿で扱いたい。『ELDEN RING』(2022年)の「黄金律」を着地点とする予定。

- 現代中国における儒教の扱いについては中島隆博『共生のプラクシス』(東京大学出版会、増補新装版2022年)などを参照。文化大革命末期の批林批孔運動(1973年 – 1974年)では、林彪とともに孔子が貶められた。しかし1980年代以降その権威は回復し、新儒家と呼ばれる思想家たちが再評価された。これとは別に、思想色の薄い民間信仰としての儒教も急速に広まる。2000年代に入ると、共産党プロパガンダ機関と目される孔子学院が世界各地で開設され、2008年の北京オリンピックでは儒教的・音楽的な「和」がキーワードとなった。

- この孔子像については平勢隆郎『中国の歴史2:都市国家から中華へ』(講談社、2005年)および中島隆博『中国哲学史』(中央公論新社、2022年)を参照。

- 『詩経』は西周初期の前11世紀から春秋時代の前7世紀までの三百五の詩を収録する。「風」(民謡)・「雅」(宮廷儀礼の歌)・「頌」(祭祀の歌)の三詩体に分けられており、「風」には民謡の常として大量の恋愛歌が含まれる。後代の儒家はこれら全てに強引な政治的解釈(諷喩)を与えた。しかし孔子は「詩三百、一言以てこれを蔽へば、曰く、思い邪なし」(『論語』為政)と評しており、もっと柔軟に読解したはずである。

- 朱子は「善」を「美の根拠」と考え、本性が完璧な舜と努力して聖人になった武王の対比を設定し、「未盡善也」に武を貶める意図はないと解釈する。徂徠は音楽の自律性にこだわり、作曲の際楽官の支援があったかどうかが出来に影響したと述べる。

- 「雅楽」という語の初出。「鄭声」という外部の排除を通じて「雅楽」が生まれたことに注意したい。ちなみに「音楽」の初出は『呂氏春秋』(前239年)。「音」「声」「楽」の文字にはそれぞれ複数の意味があり、文献・時代ごとに使い分けも異なる。管見の限りこれら全てを扱った包括的論考は(少なくとも日本語だと)ない。荒木雪葉「論語における「和」の現代的意義」(田中有紀編『東アジア音楽思想における「和」』東京大学東アジア藝文書院、2021年、p.1-19)などを参照。

- 前漢以前に成立した空想的な地理書『山海経』だと、「夔」は一本足の霊獣とされている。太古において音楽と霊獣の聖性は通じており、後に伝承が分裂したのだろう。楽人と動物と結びついた伝承として他に、「商容」(神人・礼楽官)と「商羊」(降雨を告げる一本足の鳥)がある。渡辺信一郎『中国古代の楽制と国家』(文理閣、2013年、p.18-23)参照。

- ただし殷代に木簡・竹簡があったと推測する専門家もいる。その腐りやすさから春秋時代以前の出土例はないが、「冊」の古字形や、行ごとに罫線のようなものが引かれている甲骨などの状況証拠が存在する。佐藤信弥『古代中国王朝史の誕生』(筑摩書房、2024年)参照。

- 『周礼』は儒教経典の一つで、『儀礼』『礼記』とともに「三礼」と呼ばれる。伝説的には周公旦の著書とされているが、実際は戦国時代末期の成立とも前漢の劉歆の偽作とも言われる。ここでは他文献とすり合わせて信頼がおける(らしい)箇所を参照した。

- 青銅製の鐘の出土状況を見ると、西周初期の楽鐘は殷代のものと比べて数・種類ともに劣る。陳致『『詩経』の形成』(湯浅邦弘ほか訳、東方書店、2023年、p.217)参照。

- 俳優は戯言・歌舞芸により人を楽しませる職業。侏儒は低身長症(小人症)のこと。

- 殷周代には甲骨文字と金文(青銅器の表面に刻まれた文字)があったが、それらは中央において秘匿されていた。春秋時代に青銅器の鋳造技術とともに、漢字が広く伝わったようである。ただ上位者は文字を読んでも自ら書くことはなく、人に書かせるものだ。孔子とソクラテス(前470年頃 – 前399年)は、媒体が口伝から書物へと変化する時代を生き、著作を一切残さず、それゆえに後世多くの書が仮託された点で似ている。また書き言葉(エクリチュール)に対する話し言葉(パロール)の優位は、古代ギリシャのみならず古代中国でも論じられた。中島隆博『残響の中国哲学』(東京大学出版会、増補新装版2022年)参照。

- なお食事(『論語』郷党)や服喪に関してはこと細かな記述がある。とはいえこれらは「古代の王朝儀礼」ではなく、孔子が再編した後の世俗的な礼と言うべきだろう。付け加えれば、そこに楽はない。

- 中国思想史で最初に登場する人物・孔子が復古主義者であることに関して、中島隆博は次のように述べる。「起源を反復する身振り、それ自体が哲学なのである。別の言い方をすれば、中国哲学史の起源を見出せば、それで自動的に哲学が展開するわけではない。起源を自覚的に反復することが必要なのだ。そして、反復すべき起源をどう置くのかが、哲学的に重要になってくる」(中島隆博『中国哲学史』上述、p.40)。

- 伝承の途絶には、前近代中国の公的な信仰が祖先崇拝であることも関係している。支配者が変わるたびに、前支配者の祖先と結びつく歌詞・音楽を更新する必要があった。例えば隋の文帝(在位:581年 – 604年)は、隋建国から7年目にして未だ楽制改革案がまとまらず、「前代北周の文功・武徳」を讃える歌を聞かされ続けたことに激怒したという。

- ポピュラー音楽以後の現代においては、退屈さに別の価値を与えられるかもしれない。「シューベルトは訓練によって理解できる音楽なんだ。僕だって最初に聴いたときは退屈だった。君の歳ならそれは当然のことだ。でも今にきっとわかるようになる。この世界において、退屈でないものには人はすぐに飽きるし、飽きないものはだいたいにおいて退屈なものだ。そういうものなんだ。僕の人生には退屈する余裕はあっても、飽きているような余裕はない。たいていの人はそのふたつを区別することができない」(村上春樹『海辺のカフカ 上』新潮文庫、2005年)