音楽批評の武器、配ります。

以下は『白旗 第2号』に掲載された「未解決事件:1998年の高橋徹也」の、著者本人による補足・解説記事──をきっかけに始まったナニカです。『白旗 第2号』をまだお持ちでない方でも楽しめる内容となっておりますので、お気軽にご覧ください。

また、純粋な補足記事として次も合わせてご利用ください。

1. はじめに

皆さんはじめまして。今回は『白旗』第2号をご購入いただいた方、およびご購入を検討されている方に向けて、つらつらと「未解決事件:1998年の高橋徹也」(以下、「未解決事件」)の補足記事を書いていこうと思います。

そしてただ情報を補完するだけでなく、(多少下世話になることは覚悟で)「未解決事件」から音楽を聴く技術・書く技術をどう引き出せるかを考えてみたいと思います。要はセルフレビューですね。書評シリーズ「音楽本から学ぶ聴く技術・書く技術」の番外編のような位置付けになります。

もちろん、「著者本人による読解」という、限りなく「著者の気持ちを考えた」楽屋裏の読みを押し付けたいわけではありません。むしろその逆で、読者の皆さんの読みを広げるものにしたいと思っています。

また、私は個人的にこういった自注の試みが好きなのですが1、その中でも特に「こいつ解説しているように見えて全然解説してないな」という印象を与えるものが好きなので、この記事も自然とそうなるかもしれません。自注だからこそ話半分に、適宜ツッコミながら読んでください。

2. まずは聞いてみよう?

音楽批評を書くときまず意識すべきなのが、「その音楽について書こうとしているあなた以上にその音楽を聴いている人は、(あんまり)居ない」ことです。著者と読者の間で聴覚的な経験差が絶対に生じます。これはファンがファン向けに書いたとしても、究極的には生じる非対称性です。

特に、高橋徹也のような一般的に知名度があるとは言えないミュージシャンを扱う場合は、読者が1曲も聴いたことがないと仮定した上で論を進めるべきでしょう。曲を聴いたことがなくても読める面白い文章で、文章をきっかけに論じている音楽を聴かせることができれば、音楽批評として合格点2なわけですが──「未解決事件」がどうだったかは、読者の皆さんに判断していただきたいと思います。

3. ファンの文章ではない?

小説や映画に関する言説と比べてみると、音楽に関する言説はファンダムの周辺で独特の磁場を帯びています。早い話、ファン向けに生産・消費される文章の割合が多いということです。これに関連して少し考えてみましょう。

「未解決事件」の一番奇妙で怖いところは、著者がどんな気持ちで16000文字も高橋徹也論を綴っているか読み取れないところでしょう(人から言われて気づきました)。「こんな長い文章を書いていて40曲もコードを採譜しているのだから、ファンであることは間違いないのだろう。けれど妙に対象と距離をとっていて、しかもやたら辛辣」──といった印象を受ける方が居ても、おかしくはありません。

どうしてこのような書き方になったのでしょうか?

1つはとても単純で、私が「この音楽めっちゃ好きやねん」というパッションで勝負する文体を持っていないからです。センスの問題と言われたらそれまで。しかし、「この文体・方法論なら気持ちで勝負してもファン以外の人が面白く読めるんだな」と思わせてくれる、お手本となるべき音楽批評がとりあえず見当たらないことも記しておきます。この方面で間口が広い文章は、たいてい余人に真似できない名人芸を前提にしていないでしょうか? たとえば橋本治『恋の花詞集 歌謡曲が輝いていた時』は面白い昭和歌謡評論ですが、橋本治の文体抜きには成立しません。

もう1つは、次のような確信に近い考えがあったからです。「高橋徹也を徹底的に分析することで、読者が最終的に好悪(ないし無関心)のどちらに傾こうが認めざるを得ない、高橋徹也の普遍的な面白さをえぐり出すことができる」と。高橋徹也の注目すべき点はまずこの強度であって、むしろ今まで誰もこの視点で高橋徹也を論じてこなかったのが不思議なぐらいでした。リスペクトはあれど「辛辣」な部分があったとすれば、高橋徹也の独自性=異常性をなんとか言い当てようとした結果かもしれません。

ただ当然私の趣味も混じっていて、ジャズの理論的な分析が好きだし、批評も整理・要約が的確なものが好きなので、そっちに寄せようとする傾向があります。この方面の音楽批評で参考になるものとして、大和田俊之(編)『ポップ・ミュージックを語る10の視点』に入っている冨田ラボのAOR論を挙げておきましょう。大和田俊之『アメリカ音楽史』も人文書としては面白く、参考になります。

しかしまあ、「未解決事件」のパフォーマンスはどうだったのか。同じ内容を書き方次第でもうちょっとうまく伝えられたのではないか、という思いは無いではありません。

4. 聞き分け?

以下では「歌詞」「声」「作曲」「編曲」の順に高橋徹也を概観していく。これは初見時に筆者の意識が向いた順番だ。

『白旗 第2号』p.16

議論の都合上この順番になっていますが、実際の初見時は「サウンド(編曲・声)」「リズム」「作曲(コード・メロディ)」「歌詞」の順だった気がします。「音楽が人を引き寄せる要素と人を引き離さない要素は必ずしも一致しない」という小教訓を得つつ、それはさておき。

ここで使われている初歩的な聴く技術は、音楽を「サウンド・リズム・メロディー・ハーモニー」「作詞・作曲・編曲」といった要素に分解することです。また制作過程を「歌詞先、メロディ先(鼻歌タイプ)、コード先、ギターで作っているのでメロディとコード同時、etc」などと推測することです。

初歩的でありながら、ここから様々な教訓を引き出せます。まずこの聞き分けは、「未解決事件」のようなタイプの音楽批評では基礎中の基礎であり、ここから各要素を詳細に聴く・語る技術が必要です。たとえば、コードやメロディの楽理的分析はSoundQuestやマーク・レヴィン『ジャズ・セオリー』から。歌詞の意味内容は詩的というよりも小説的に読解しており、柴田元幸『アメリカン・ナルシス』のような優れた文学批評を参考にしています。紙幅に余裕があれば、歌詞の音韻的な部分も触れたかったですね。〈真っ赤な車〉サビにおける破裂音「k」などのことです。

一方でこのような理論的聴取は、実際の聴取からかけ離れていく危険性を常に含んでいます。理論的聴取ができる人も、ずっと分析的に音楽を聴いているわけではなく、むしろ適当にかけ流しているときの方が感情・記憶に作用してはいないでしょうか? 理論的聴取は、音楽を制作する側の論理に寄り過ぎてはいないでしょうか? 読者の多くは理論的聴取が技術的にできないか、論じている音楽に興味が無くしていないので、理論的聴取による説得の有効範囲を正確に見積もることが必要です。

いくら歌詞の意味内容や楽理を分析をしたところで、「それはそうかもしれないが、音作りが/声が嫌いだから無理」3と言われる可能性は残ります。書きにくいと言われがちなサウンドや声について分析的に書くこともできますが、別の部分が気に食わないと言われる可能性はあります。全てをカバーすることは当然できません。

しかし論じている対象の好悪にかかわらず面白がれる(「愛着のディスクール」から距離をとることができる)のが、音が聞こえない文章の良いところではないでしょうか。理論的聴取と分析はこの方向性にある程度貢献する、というわけで私は擁護しています。

5. 構図の利用?

読者を説得する話をしてきましたが、そもそも分析が妥当かも考えるべきでしょう。

たとえば「リズム・メロディ・ハーモニー」「作詞・作曲・編曲」といった要素の分解は、完全に近代音楽/アメリカポピュラー音楽の枠組み内のものです。そもそも枠内に無い音楽に当てはめてはいけません(しかし「枠から逃れようとする」部類のものは、むしろ枠を強調した方が論じやすいと思います)。

「作者の人絶対そこまで考えてないよ」問題もあります。いや、それ自体は良いんです。作者の意図は考えてもいいし、無視してもいい。なんなら作者より深く作品が読めることがあってもいい。問題は、当てはめた構図が上滑りすることです。

以上、高橋徹也に文学理論的な読みを適用することで綺麗な整理ができた。一方で「ノワールで高橋徹也を説明する」よりも「高橋徹也でノワールを説明する」に近くなってしまった感がある。彼はなぜノワールを必要とし、どのように利用したのか、という当初の問いに立ち戻ろう。

『白旗 第2号』p.22

「未解決事件」の目的の1つは、高橋徹也におけるノワールモチーフを論じることでした。そうしてノワール側で色々理論整備した結果、この時点でノワールが主、高橋徹也が従になりかけています。つまり、高橋徹也である必要が薄くなっているんです。なにかが綺麗に説明できて気持ちよくなっているときは気を付けましょう。ここは自分では気づけず、査読者の方に指摘されて方向転換しました。

書く技術として、先行研究・既存構図の利用はずっと付きまとう問題です。先に挙げた柴田元幸『アメリカン・ナルシス』は、構図に頼らずズバっと本質を抜き出す天才の仕事という感じがします。理想目標になるし霊感も与えてくれますが、本気で真似するのは無理そうです。

「未解決事件」本文でも引用した中では、諏訪部浩一『ノワール文学講義』が構図寄りかつ要約力勝負の面白い文学批評なので参考になるかもしれません。他に再現性のあるキーワードから攻める方法については、たとえば『クリティカル・ワード ポピュラー音楽 〈聴く〉を広げる・更新する』を参照してください4。

6.「うた」?

ところで、皆さんそんなに歌詞を聴いているんでしょうか? 正確には、ポピュラー音楽を聴くとき歌詞の意味内容にどのくらい重心を置いているんでしょうか?

現代社会においてポピュラー音楽は最速の詩の形態であり、かつて詩が果たしていた役割をある程度担っているのは間違いありません。そういった意味での正統性が歌詞分析にはあります。またこれまで述べてきたように、文芸批評などで培われてきた読む技術・書く技術を流用できる点でも、アドバンテージがあります。

しかし、音楽抜きで語られる歌詞分析に、私はどこかチグハグした印象を受けます。その歌詞分析だけで著者が得たエモーションは伝わるものでしょうか? あるいは、音楽と完全に切り離してテキストとして読むにせよ、その読解方法が詩的というより小説的なことに不満を覚えます5。たとえば、譜割(言葉のリズム・メロディへの乗せ方)は音楽の範疇だとしても、音韻的な分析はもっと行われるべきではないでしょうか。ラップの評論では沢山例がありますが。

こういったことを考えつつも、「未解決事件」では歌詞の分析と音楽的な分析をうまく混ぜられなかったのが反省点です。

おそらく、「私たち」が本当に消費しているのは、ミュージシャンのイメージやMVのイメージ、声の音楽的技法や歌詞やアレンジやメロディやリズムやその他諸々を含んだ、漠然とした「うた」なのでしょう。

ところが、この「うた」の批評となると、お手本となるべき例が見当たりません。もうちょっと限定して声の音楽的な在り方、「歌」に限定しても、です。細馬宏通『うたのしくみ』を一応挙げておきますが……。

「未解決事件」は、完全に逃げていますね6。

高橋徹也の歌声について論じる。しかし筆者の能力不足を理由に、間接的アプローチをとりたい。受容とセールスの観点から扱おう。

『白旗 第2号』 p.17

高橋徹也のあの声質・歌い方をうまく形容できた方が居ればご一報ください。

7. 音響?

「うた」ないし「歌」は、注目されているのに語りあぐねている状況でした。一方、誰もが聴いているのに注目されないのが音響です。「ここの音好き」をもっと大事にして良いと思います。

言葉を知らないのがまず壁になっているのでしょう。中村公輔『名盤レコーディングから読み解く ロックのウラ教科書』と横河理彦『サウンドプロダクション入門 DAWの基礎と実践』を入門書として勧めておきます。研究書寄りだと谷口・中川・福田『音響メディア史』は、自明視されがちな音響媒体(再生機器・ラジオ・マイクなど)が、いかにサウンドの体験に影響するかを明確してくれる本です。

とはいえ、ある程度習熟するには1回制作側に立つ必要があるでしょう。それもミュージシャン側というよりもエンジニア側で。今ならスマホでもDAWソフトが導入できたりするので、興味があればご検討ください。

さて、「未解決事件」では音響をどう扱ったかというと……ほぼ扱っていません!!!

というのも、音作りに関しては予算相応・時代相応の標準的な出来で、特に言及することが無かったからです。一応、音圧競争が始まりつつある中「ナチュラルな音」に仕上げたため今でも聞きやすい、とは言えるのでしょうか。単純に流行りに乗れてないのか、ジャズ的なサウンドを志向したのか、判断がつかないところです。

次回『白旗 第3号』からは「音響・環境」に関する記事が強化されるらしいので、もっと音響で語りやすい音楽を論じるか、最初から音そのものにフォーカスを当てた記事にしようと思います。読者の皆さんも「音響」という視点があることは忘れないでください。

8. 作者の死?

「未解決事件」を読み返していると、作品と作者を安易に結びつけている部分があるような気もします。少し考えてみましょう。

小見出しの「作者の死」とは、フランスの現代思想家ロラン・バルトが1967年に唱えた概念です。要約すると「作者の存在を仮定する近代的な読解はもう古い。これからは作品=テキストを中心に、テキスト同士の網目状の相互関係、およびそこへの作者・読者の参画を考える時代」という感じになります。

ポピュラー音楽ではどうでしょうか? 作詞者・作曲者・編曲者・歌手が当然のように分離していた時代(日本だと1960年代頃まで)において、作品と作者の安易な結び付けは無かった……わけでは全然ありません。歌手のイメージと曲はかなり連関していました。詳しい人に聞けば面白エピソードが山のように出てくると思います。

とはいえ、他人の曲を歌う歌謡文化と、ロック由来の「音楽とは私自身=アイデンティティの表現である、というように擬装する」文化(大和田『アメリカ音楽史』参照)では、短絡の度合いも経路もかなり違うでしょう。

現代のポピュラー音楽において主体はどのようにあり得るのでしょうか。ある程度厳密性を意識して分類してみると次のようになります。

〇は常に主体となりうる場合を、△は特殊な場合に主体となりうる場合を指します。詳しくは原著かこちらを参照してください。

アイドルソング(あるいは第2期スパンク・ハッピーやヨルシカなどピチカート・ファイヴ型のグループ)だと、ここまで精緻な分析が必要になってきます。しかし、そのようなタイプにせよ、読者受容理論7の立場からは、リスナーの安易な読みを安易に否定するわけにはいきません。むしろ複雑な主体の在り方にともなって、「安易な読み」がいかに発生するか、欲望がいかに錯誤されるかが重要でしょう。

さて、高橋徹也はどうでしょうか。作品からは作者がロック由来の文化に則っていることが明らかです。しかも「擬装する」部分がとても弱く、1998年に至っては「曲は表現というよりむしろ「俺」そのものである」ようなところさえあります。

というわけで「未解決事件」では「作者は死んでいない」のでした。一応、作者自身が作品と作者を近づけたいと欲望していることは、「未解決事件」に書いたと思います。

あとこれは「未解決事件」では書く余白が無かったのですが、〈人の住む場所〉のようなグッドメロディにイメージがとっ散らかった歌詞が乗っていると、「まぁこの作者の作品だからね」で括るしか方法がなくなります。あるいは「元々1996年頃に〈雨上がりの街へ〉という題で作った曲を、『夜に生きるもの』制作段階(1998年)で作詞し直した。新旧の歌詞が入り混じってイメージが通らなくなったのか?」8のような、エピソードからの推測です。

ポピュラー音楽における主体は、リスナーの主要な消費の対象です。私たちは「あの人の声だから」曲を聴きます。曲を口ずさむときも、私たちの口を通じて「あの人の声(やアレンジやサウンド)」を再生します。

作品と作者の距離をどのように設定するかは、音楽批評ごとに違って当然です。しかしどう設定するにせよ、何か失うものがあるのは覚悟するべきでしょう。

9. 楽理的分析?

「未解決事件」にはコードスケール理論(いわゆる「バークリーメソッド」)に基づく、結構ガッツリとしたコード・メロディ分析が含まれています。

この楽理的分析は明らかに専門的な聴く技術・書く技術です。「4. 聞き分け?」で述べた理論的聴取・分析の1つになっています。しかし、果たして読者のうち何割の方がこの分析を読むだけの前提知識を持っているのでしょうか? 私の想定では、〈チャイナ・カフェ〉のドリアンスケール周りの話を「著者の意図通り」に読める方は、1割程度ではないかと見積もっています。

それでも、演奏側の論理に偏ったこのパートを入れたのは、よく分からなくても「やってんな~」で読み飛ばすことが可能だからです。また、「ここまで分析できる」ことそれ自体が、読者の皆さんにとって何らかの刺激になるのではないかという思いもありました。普通の音楽雑誌だったら前提知識の多さからバッサリ全カットされる部分ですからね。ただ、「未解決事件」ではもうちょっと伝え方を工夫できたような気がしており、そこは反省点です。

他にも反省点というか、音楽批評で楽理的分析をどう使うかについて考えることは多いです。たとえば次の文。

明暗が「中庸」なドリアンの活用はジャズ的で、歌詞の「散文性」ともいくらか整合する。

『白旗 第2号』p.24

これ、やや読みすぎですよね。「いくらか整合する」という偶然の一致の形でまとめているので逃げられていますが、「ドリアンが歌詞の散文性の演出に一役買っている」まで言うと、言い過ぎになります(そう書いていたのを修正して今の文章になっています)。

第1に、スケール(音階)の選択にそこまでの力を求めるべきではありません。私たちは語りやすい「音韻」9よりも語りにくい「音響」に惹かれることが多いはずなのに、語る段になると「音韻」の方ばかり語りがちです(私も結構その欲望に負けています)。

第2に、上の文章はあまりに後知恵な音楽理論の活用をしています。いえ、音楽理論は常に事後的かつコミュニケーションの問題だから仕方ないんですが。もうちょっと具体的に言うと、ドリアンスケールを「中庸」に使ったモードジャズを沢山聞いた私(さらに言えばドリアンは「中庸」的なんだと書かれた文章を沢山読んだ私)だからこそ出てくる感想に見えます。

ここから、音楽の認識(聴く技術・書く技術)における訓練と教育の重要性を引き出しても良いと思います。ドリアンスケールの認識に関しては、教育されている人の方が少ないため、違いは分かりやすいでしょう。一方、今となってはほぼ全員が教育されているため、教育以前が想像もつかないようなものもあります。たとえばツーファイヴ 「IIm7 – V7」というコード進行。ある程度ポップスを聞き慣れていればその名前・理論を知っている人と知らない人で、引き出される感情にそう大きな違いは無いと思います(もちろん知っていた方が反応はしやすいです)。なにせもう120年近く、ティン・パン・アレーの時代(楽譜でポピュラー音楽を売るのが主流だった時代)からツーファイヴは利用されてきたのですから。

とはいえ、楽理的分析の利用の話に戻りますが、ツーファイヴの場合さえ「ツーファイヴだから〇〇の感情が~~」のような議論には慎重になった方が良いと思います。たとえばよく言われる「解決感」も、ダニー・ハサウェイ〈The Ghetto〉(1970年)のようなファンクや、次節で見る高橋徹也〈チャイナ・カフェ〉では機能していません。

音楽で人間の感情は作れます。しかし、それはまず音響の領域と思った方が良いのです(今ならMVなどの視覚情報、「〇〇の主題歌」などの音楽外情報の方が音響よりも強いかもしれません)。ディストージョンのかかりまくったエレキギターを使うと、ジミヘンを弾こうがアメリカ国歌を弾こうがバッハを弾こうが、まず「うるせえ!」が口をついて出るように。

「未解決事件」の場合、「7. 音響?」で述べたように音響について言及できることがあまり無いため、楽理的分析にシフトした側面があります。

まとめると、楽理的分析が胡散臭く思われがちなのには、以下のような理由があります:

- 本質的に後付けである

- 読譜に始まり前提知識が多い

- その割には楽譜で取り扱えない音の情報が多い

- 楽理的分析ができる人しか持っていない聴感がある

- 分析から引き出される議論において楽理と感情を短絡しがち

これらさえ注意すれば楽理的分析は有用です。……「これらさえ」? しかし私は音楽理論のこの危うさ・擬似理論感が大好きなので、なんとか擁護したいと考えています。また現実に、職業音楽家(特に編曲家)の方はコードスケール理論は当然としてヴォイシングの理論その他を活用していますし、音楽理論でないと到底仕組みが分析できない緻密な音楽10も存在します。

皆さんも機会があれば音楽理論を学び、日常の音楽聴取・音楽の語りに活かして欲しいです。

10.〈チャイナ・カフェ〉?

音楽理論は常に後付けでコミュニケーションの問題であるため、高々「間違っていない嘘」しかありません。具体例によってそれを示しましょう。

「未解決事件」において、〈チャイナ・カフェ〉の冒頭4小節のコードを「Gm7(6)」と書きました。紙幅の関係もあったのですが、まず「m7(6)」は標準的な書き方ではなく、可能なら避けるべきでした(伝わらないではないですが)。

次に、原稿を書き終わった後〈チャイナ・カフェ〉を聴き直して、この分析が全く高橋徹也の意図とは違うことが分かりました。いえ、事後的な作品の分析としては全く問題ありません。しかし、「未解決事件」の分析法だと作者がどうやって作品を作ったかが見えないのです。

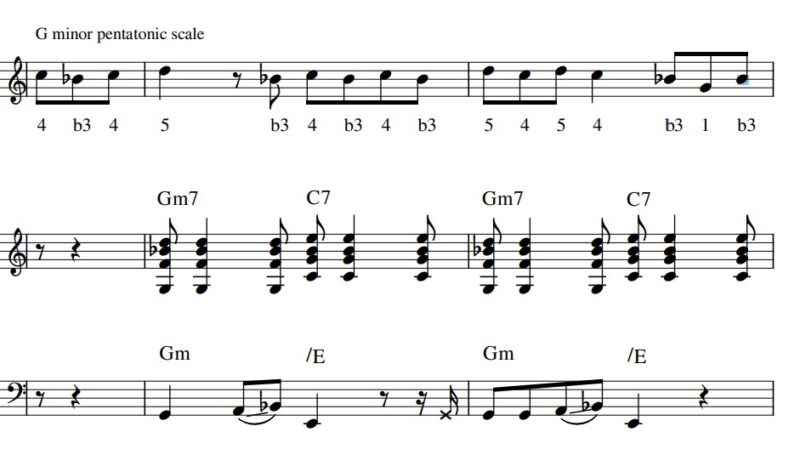

次の楽譜によって〈チャイナ・カフェ〉の生成過程を追ってみます。

①高橋徹也が当初意図していたコード進行は、1小節ごとにツーファイヴ「Gm7 – C7」を繰り返すものでした。実際、右チャンネルで彼が弾くリズムギターはそうなっています。

②彼はこの進行の上に、ややコード感の薄いGマイナーペンタトニックのメロディを当てます。①と②は順番が前後していたり、あるいは同時かもしれません。

③これらを聞いたベーシスト鹿島達也がスタジオ録音時、ベースラインを「G – C」ではなく「G – E」で当てました。ツーファイヴを敢えて避けたのです。

このベースが妙味です。3拍目にベース最低音のEが鳴ると定石を外れ、一気にクールな印象になります。GマイナーのキーでE(6th)がここまで強調されることは普通ありません。全体のコード感は薄まり、結果的にベースラインが形成する「Gm6」で示唆されるような、Gドリアンモードの停滞した雰囲気に近づいていきます。

「停滞した」という言葉遣いがイヤなら、実際にベースラインを「G – C」に取り換えてみると違いが分かると思います。

ベースを聴取できる音環境で聴いてください。出来がよろしくない(サウンドプロダクション的に)ので近々差し替え予定。

以上、〈チャイナ・カフェ〉冒頭4小節を再考してみました。

第1の教訓は、正確に採譜すべきことです。「未解決事件」執筆時の採譜では、リズムギターの「C7」のルートCを聞き取れていませんでした。仮に聞き取れていたとしても紙幅の関係で、「Gm7(6)」でまとめていた気はしますが……。

第2の教訓は、楽理的分析の対象は本質的に、音そのものではなく楽譜というテキストに翻訳できる部分に限られることです。そのため採譜を間違えると分析の有効性は崩れます。この意味で楽理的分析は聴く技術なのか読む技術なのか微妙なところがあります。

第3の教訓は、音楽は作詞・作曲者だけで作られるものではないことです。スタジオミュージシャンやエンジニアやプロデューサーもそれぞれの方向で作品に関わり、小さくとも決定的な影響を与えます。シンガーソングライターだと少し扱いに困る箇所ですね。私なんかはちゃんとスタジオミュージシャンの名前を記憶しているわけではないので……。

11. おわりに

軽めの文体でつらつらと書いていたらこんなに長くなってしまいました。12000文字です。ここまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。

振り返ってみると、音楽批評の批評、メタ批評のような補足記事になりましたね。書く技術への言及が多い反面、聴く技術が手薄な感じがします。そこは本文「未解決事件:1998年の高橋徹也」『白旗 第2号』を参照してください。

また書く技術に関しても、ここで示したものが音楽批評唯一の方法論というわけでは当然ありません。というか明らかに「再現性のある理論武装」に偏ってますよね(でも本当に再現性があるのか?)。感情的説得の技術は全く扱えなかったし、研究者寄りに聴くことの周辺を探っていく場合もまた違う技術が必要になります。

とはいえ、「未解決事件」ならびにこの補足記事で、音楽を聴く・書くための武器を結構配ったのではないかと期待しています。うまく利用していただければ幸いです。

[本文・脚注で言及した文献]

橋本治『恋の花詞集 歌謡曲が輝いていた時』ちくま文庫、2000年

大和田俊之(編)、マスヤマコム、牧村憲一(プロデュース)『ポップ・ミュージックを語る10の視点』アルテスパブリッシング、2020年

大和田俊之『アメリカ音楽史 ミンストレル・ショウ、ブルースからヒップホップまで』講談社選書メチエ、2011年

SoundQuest(https://soundquest.jp/)

マーク・レヴィン(著)、愛川篤人 (訳)『ザ・ジャズ・セオリー』ATN、2005年

柴田元幸『アメリカン・ナルシス[新装版]』東京大学出版会、2017年

諏訪部浩一『ノワール文学講義』研究社、2014年

永冨真梨、忠聡太、日高良祐(編著)『クリティカル・ワード ポピュラー音楽 〈聴く〉を広げる・更新する』フィルムアート社、2023年

細馬宏通『うたのしくみ 増補完全版』ぴあ、2021年

中村公輔『名盤レコーディングから読み解く ロックのウラ教科書』リットーミュージック、2018年

横河理彦『サウンドプロダクション入門 DAWの基礎と実践』BNN、2021年

中川克志、福田裕大、谷口文和『音響メディア史』ナカニシヤ出版、2015年

増田聡『聴衆をつくる 音楽批評の解体文法』青土社、2006年

ジョナサン・スターン(著)、中川克志、金子智太郎、谷口文和(訳)『聞こえくる過去 音響再生産の文化的起源』インスクリプト、2015年

菊地成孔、大谷能生『憂鬱と官能を教えた学校 上・下』河出文庫、2010年

『ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #19 <Nardis>』(https://jazztokyo.org/column/analyze/miles-davie-nardis/)

古い土地「未解決事件:1998年の高橋徹也」『白旗 第2号』2023年

脚注

- こういった自分語りは「未解決事件」から著者の像が見えてこなくて怖いこと(「3.ファンの文章ではない?」参照)を緩和するためでもあるので、しばしお付き合いください。

- このあたりは昨今の風潮に従って、音楽批評の書き手が論じている対象を読み手に聞かせたいと思っている場合を想定しています。私もそういうモチベーションで「未解決事件」を書きました。しかし嫌いな音楽を批判する文章や、遠くから眺めるだけの文章も当然アリのはずです。

- 実のところ、初見時の私は高橋徹也の声が嫌いで(高い声はだいたい嫌いです)、初めて知った後2年間は聴いていませんでした。その後聴くようになったのは「この人あきらかにやっていることがおかしい」と気づいてからです。理論的聴取から好きになったんですね。今思えば、こういった経緯が「未解決事件」の方向性を決めていたようです。

- けれどぶっちゃけた話、『クリティカル・ワード』は構図先行の気がかなりあり、音楽批評としては微妙です。

- 目敏い方はお気づきだと思いますが、「4. 聞き分け?」で「歌詞の意味内容は詩的というよりも小説的に読解しており」と書いてます。はい、自戒です。あと言い訳も1つしておくと、高橋徹也は不定代名詞「何か」の頻出に代表されるように、かなり散文的に詞を書いています。詩的読解をするにも、いわゆる「3つのS(Scene / Sense / Sound)」のうち音声的アプローチしか残されていないんですよね。

- 単純に歌を語る言葉を持っていなかったせいです。しかし背景には、ポピュラー音楽すなわち「うた」となる状況への、ごく個人的な疑問があったりします。ボーカルの通りをよくするためにバックトラックの周波数帯域が被る部分を削るとか、人間の聴覚が人間の声をまず認知するようできている(訓練される)とか、ここまで遡って「うた」「こえ」への抵抗感を覚えるのです。ジョナサン・スターン『聞こえてくる過去』には次のような記述があります。「ともかく、アウエンブルッガーとラエンネックの解釈学では、声は嘘をつける唯一の音だった」(p.155)。といっても、声を除いたヴァージョンの聴覚神秘主義(スターンの言う視聴覚連祷)のに傾倒したいわけではなく、声以外の音も嘘はついていると思います。

- そういう文学批評の理論があります。受容理論 – Wikipedia あるいはメディア論第3世代とも言うべき、イギリスのカルチュラル・スタディーズにおける「コード化・脱コード化」の理論(スチュアート・ホール)──能動的に解釈するが能動的にステレオタイプを受容し再生産に関わる受け手──を持ち出した方が、音楽研究的には通りが良いでしょうか。

- 『コード進行で見る高橋徹也』より。

- ここでは菊地成孔・大谷能生『憂鬱と官能を教えた学校』の意味で、「音韻」という言葉を使っています。つまり、「音響」と対立するような、コード・メロディ・リズムのうち楽譜に残せる情報のことです。リズム1つとっても、微妙なタメやゴーストノートは楽譜に残しにくい部分であり、「音韻」から漏れていきます。しかもその微妙な細部こそ音楽を気持ちよくするため、「音韻」の世界で語ることがどれほど有効なのかは注意が必要です。

- たとえば次を参照:『ヒロ・ホンシュクの楽曲解説 #19 <Nardis>』。「よく分からないけどなんかかっこいい」を説明するのにこれほどの準備が必要です。とはいえ、「単純によく分からない」で始まり、理論を解説されても「仕組みがなんかあるのは分かったが音楽としては別に面白くない」で終わることも多いので、ジャズというのはけったいな音楽です。